지난해 서울시 대중교통 통합분실물 센터에 접수된 분실물은 하루 평균 466개로 2015년(435개)에 비해 31개 증가한 것으로 나타났다. 가장 많이 분실한 물건은 휴대전화였다. 교통 수단별로 분실물이 크게 달라 지하철은 노트북 및 가방, 버스는 지갑, 택시는 스마트폰이 가장 많았다. 지하철의 경우에는 최근 새를 유기하는 경우가 늘면서 골칫거리가 됐다.

지난 6일 서울 중구 지하철 3·4호선 충무로역 유실물 센터에서 직원들이 분실물 분류 작업을 하고 있다.손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

지난 6일 서울 중구 지하철 3·4호선 충무로역 유실물 센터에서 직원들이 분실물 분류 작업을 하고 있다.손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

●하루 평균 466개… 스마트폰 최다

9일 서울시에 따르면 지난해 서울 대중교통에서 발견된 분실물은 17만 57개로, 2015년(15만 8812개)보다 6.6% 늘었다.

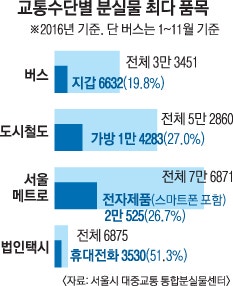

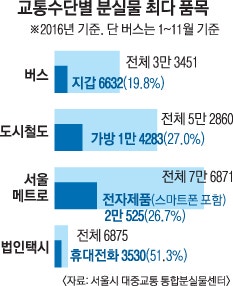

버스 분실물(1~11월 기준)은 모두 3만 3451건이었고 이 가운데 지갑이 6632개(19.8%)로 가장 많았다. 분실된 지갑 중 4890개가 주인 품으로 돌아가 반환율은 73.7%였다. 분실 품목 2위는 쇼핑백(박스 포함)으로 2558개(7.6%), 3위는 신용카드로 2317개(6.9%)였다. 버스업계 관계자는 “승객들이 요금을 내기 위해 지갑이나 카드를 꺼냈다가 자리에 앉으면서 주머니에서 지갑이 빠지는 경우가 많은 것 같다”고 말했다.

법인택시의 경우 지난해 분실물 6875개 중 휴대전화가 3530개(51.3%)로 가장 많았다. 주인을 찾은 휴대전화는 이 중 2434개로 반환율은 69.0%였다. 2위는 지갑(1067개)이었고 반환율은 51.3%(547건)였다. 택시의 분실물 반환율은 버스나 지하철보다 약간 낮지만 과거에 비해 크게 높아졌다. 다만 통계가 잡히지 않는 개인택시를 포함하면 반환율은 다소 낮아질 것으로 보인다.

●지하철 라인별로도 달라

같은 지하철이지만 서울메트로(1~4호선)의 분실물 중에는 전자제품이 가장 많았고, 도시철도(5~8호선)는 가방이 가장 많았다. 지난해 서울메트로의 분실물은 7만 6871개였고, 이 가운데 전자제품은 2만 525개(26.7%)였다. 도시철도의 분실물은 5만 2860개로, 이 중 가방이 1만 4283개(27.0%)였다.

서울메트로 관계자는 “지하철에는 선반이 있다 보니 대학생이나 직장인들이 가방, 노트북 등을 올려두었다가 놓고 내리는 경우가 많다”며 “대학을 많이 지나는 2호선은 노트북 분실이 많고, 오피스 지역 인근에서는 가방이 주로 신고된다”고 말했다.

●“최근 지하철에 새 유기 늘어 골치”

서울메트로 분실물 중에는 전자제품과 가방(1만 6434개)에 이어 현금(봉투)이 6854건으로 많았다. 지난해만 총 3억 7510만원이 분실물센터에 들어왔다. 통상 9개월 이상 주인이 나타나지 않은 분실물은 복지 단체 등에 기부하지만 현금과 귀금속은 경찰청에 인계된 뒤 국고로 귀속된다. 서울메트로의 유실물 반환율은 83.6%(6만 4229건)였다.

지하철 시청역, 충무로역, 왕십리역, 태릉입구역, 동작역 등 5곳에 유실물 센터가 설치돼 있다. 이날 찾은 충무로 유실물 센터(130㎡)에는 자전거, 악기, 가방, 쇼핑백, 틀니 등이 가득 차 있었다. 분실물에는 분실 장소와 날짜를 적은 노란 꼬리표가 달려 있다. 고명길 센터장은 “온종일 분실물들이 밀려온다고 보면 된다”며 “최근에는 새장에 든 새를 유기하는 사람들이 많아 골치가 아프다”고 말했다. 센터에 들어온 분실물은 연락처가 있으면 바로 찾아주고, 나머지는 이튿날 유실물 센터로 옮겨 보관된다.

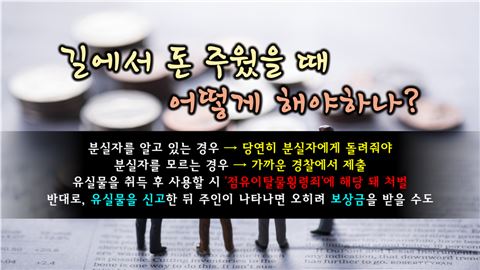

버스·택시는 각 업체에 분실물센터가 있다. 다만 서울시의 모든 대중교통 분실물은 서울시 홈페이지 내 ‘대중교통 통합분실물 센터’에서 확인할 수 있다. 택시는 영수증에 있는 차량 번호와 사업자 전화번호를, 버스나 지하철은 이용 노선이나 회사명을 입력하면 된다.

<기사 출처 : 서울신문>

지난 6일 서울 중구 지하철 3·4호선 충무로역 유실물 센터에서 직원들이 분실물 분류 작업을 하고 있다.손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

지난 6일 서울 중구 지하철 3·4호선 충무로역 유실물 센터에서 직원들이 분실물 분류 작업을 하고 있다.손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

●하루 평균 466개… 스마트폰 최다

9일 서울시에 따르면 지난해 서울 대중교통에서 발견된 분실물은 17만 57개로, 2015년(15만 8812개)보다 6.6% 늘었다.

버스 분실물(1~11월 기준)은 모두 3만 3451건이었고 이 가운데 지갑이 6632개(19.8%)로 가장 많았다. 분실된 지갑 중 4890개가 주인 품으로 돌아가 반환율은 73.7%였다. 분실 품목 2위는 쇼핑백(박스 포함)으로 2558개(7.6%), 3위는 신용카드로 2317개(6.9%)였다. 버스업계 관계자는 “승객들이 요금을 내기 위해 지갑이나 카드를 꺼냈다가 자리에 앉으면서 주머니에서 지갑이 빠지는 경우가 많은 것 같다”고 말했다.

법인택시의 경우 지난해 분실물 6875개 중 휴대전화가 3530개(51.3%)로 가장 많았다. 주인을 찾은 휴대전화는 이 중 2434개로 반환율은 69.0%였다. 2위는 지갑(1067개)이었고 반환율은 51.3%(547건)였다. 택시의 분실물 반환율은 버스나 지하철보다 약간 낮지만 과거에 비해 크게 높아졌다. 다만 통계가 잡히지 않는 개인택시를 포함하면 반환율은 다소 낮아질 것으로 보인다.

●지하철 라인별로도 달라

같은 지하철이지만 서울메트로(1~4호선)의 분실물 중에는 전자제품이 가장 많았고, 도시철도(5~8호선)는 가방이 가장 많았다. 지난해 서울메트로의 분실물은 7만 6871개였고, 이 가운데 전자제품은 2만 525개(26.7%)였다. 도시철도의 분실물은 5만 2860개로, 이 중 가방이 1만 4283개(27.0%)였다.

서울메트로 관계자는 “지하철에는 선반이 있다 보니 대학생이나 직장인들이 가방, 노트북 등을 올려두었다가 놓고 내리는 경우가 많다”며 “대학을 많이 지나는 2호선은 노트북 분실이 많고, 오피스 지역 인근에서는 가방이 주로 신고된다”고 말했다.

●“최근 지하철에 새 유기 늘어 골치”

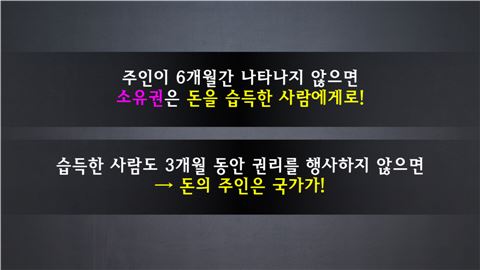

서울메트로 분실물 중에는 전자제품과 가방(1만 6434개)에 이어 현금(봉투)이 6854건으로 많았다. 지난해만 총 3억 7510만원이 분실물센터에 들어왔다. 통상 9개월 이상 주인이 나타나지 않은 분실물은 복지 단체 등에 기부하지만 현금과 귀금속은 경찰청에 인계된 뒤 국고로 귀속된다. 서울메트로의 유실물 반환율은 83.6%(6만 4229건)였다.

지하철 시청역, 충무로역, 왕십리역, 태릉입구역, 동작역 등 5곳에 유실물 센터가 설치돼 있다. 이날 찾은 충무로 유실물 센터(130㎡)에는 자전거, 악기, 가방, 쇼핑백, 틀니 등이 가득 차 있었다. 분실물에는 분실 장소와 날짜를 적은 노란 꼬리표가 달려 있다. 고명길 센터장은 “온종일 분실물들이 밀려온다고 보면 된다”며 “최근에는 새장에 든 새를 유기하는 사람들이 많아 골치가 아프다”고 말했다. 센터에 들어온 분실물은 연락처가 있으면 바로 찾아주고, 나머지는 이튿날 유실물 센터로 옮겨 보관된다.

버스·택시는 각 업체에 분실물센터가 있다. 다만 서울시의 모든 대중교통 분실물은 서울시 홈페이지 내 ‘대중교통 통합분실물 센터’에서 확인할 수 있다. 택시는 영수증에 있는 차량 번호와 사업자 전화번호를, 버스나 지하철은 이용 노선이나 회사명을 입력하면 된다.

<기사 출처 : 서울신문>