["괜히 나섰다가 불똥 튈라 "… 범죄 보고도 외면하는 풍조 확산]

일러스트=김성규 기자

일러스트=김성규 기자

- 유럽선 그냥 지나치면 罪…

우린 가해자로 몰리는 경우 많고 경찰 조사에 계속 불려다녀 곤혹

심지어 보복범죄에 당하기도… 10명 중 6명 "그냥 지나칠 것"

"도와주려고 했는데 도리어 가해자로 몰리니…. 앞으로는 누가 맞는 걸 보더라도 모른 척할 겁니다."

인천의 한 대학교 4학년 김모(26)씨는 지난달 19일 오전 2시쯤 남자들에게 둘러싸여 위협을 받던 여성을 구하려고 나섰다가 졸지에 '피의자' 신세가 됐다. 그는 대학 축제 기간이던 당시 학교 안에서 한 여성을 둘러싸고 욕설을 퍼붓던 남성 10여명을 말리다가 집단 폭행을 당했다.

10여분 뒤 출동한 경찰은 현장에 남아 있던 3명과 함께 김씨를 연행했다. 이 중 한 명이 "나도 (김씨에게) 맞았다"고 주장했기 때문이다. 갈비뼈에 골절상을 입을 정도로 얻어맞은 김씨가 주변에 있던 다른 학생들에게 "내가 때리지 않았다고 증언해달라"고 부탁했지만 아무도 나서지 않았다. CCTV화면은 어두워 식별이 불가능했고, 위협을 받던 여성은 이미 사라지고 난 뒤였다. 결국 김씨는 폭행 혐의로 불구속 입건됐다.

일러스트=김성규 기자

일러스트=김성규 기자

최근 김씨처럼 범죄 현장에서 피해자를 도와주려다 오히려 가해자로 몰려 피해를 봤다는 경험담과 함께 "범행을 목격해도 모른 척하겠다"는 글이 인터넷과 SNS(소셜네트워킹서비스)에서 퍼지고 있다. '아는 사람이 아니면 신고만 하고 자리를 뜰 것' 'CCTV가 없으면 현장 가까이엔 절대 가지 말 것'처럼 범죄 현장에서의 대응 요령을 정리한 글도 돈다. 피해자를 돕기 위해 나서지 않고 방관과 침묵을 선택하는 '외면(外面) 문화'가 확산되고 있는 것이다.

대학생 조모(26)씨는 지난 2014년 11월 9일 저녁에 서울 지하철 2호선 왕십리역 승강장에서 낯선 남성에게 느닷없이 폭행을 당해 10여분간 기절했다. 주변엔 여러 명이 있었지만, 경찰에 신고를 하거나 그를 부축한 사람은 없었다. 다음 날 경찰에 직접 신고한 조씨는 "주위에 사람이 많았는데 나를 챙겨준 사람이 한 명도 없었다는 사실이 서글프다"고 했다. 2012년 8월에도 인천 주안동의 대로에서 20대 여성이 정모(37)씨에게 성폭행을 당할 위기에 처했다가 경찰에 의해 구출됐지만, 이를 보고 있었던 시민 6명은 경찰이 출동할 때까지 아무 조치를 취하지 않았다.

이 같은 외면 풍조는 경찰의 범죄 통계로도 확인된다. 경찰청에 따르면 일반 시민이 범죄 현장에서 범인을 검거한 사건 수는 지난 2010년 899건에서 2014년 639건으로 4년 사이 29% 감소했다. 특히 폭력을 휘두르는 범인을 시민이 잡은 경우는 2010년 39건에서 2014년 14건으로 3분의 1 수준으로 줄었다.

덴마크와 이탈리아는 위험에 빠진 사람을 보고도 그냥 지나친 것이 입증되면 3개월 이하의 구류에 처하고 있다. 독일, 그리스 등은 1년 이하의 징역, 프랑스는 5년 이하의 징역형을 내린다. 이런 조항을 유럽에선 '착한 사마리아인 법'이라 부른다. 강도를 만나 목숨이 위험해진 유대인을 적대 관계에 있던 사마리아인이 구해준 일화에서 비롯된 것이다. 하지만 우리나라에는 이런 조항이 존재하지 않는다.

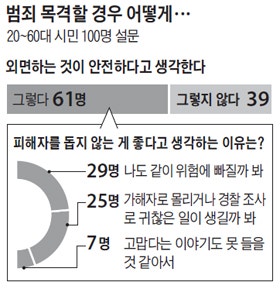

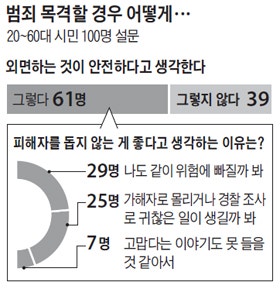

외면 풍조가 확산되는 것은 남을 돕다가 자신이 괜히 불이익을 당할 수 있다고 생각하기 때문이다. 본지가 20~60대 100명을 대상으로 설문 조사한 결과, 61명이 '범행을 목격해도 돕지 않고 외면하는 것이 안전하다고 생각한다'고 답했다. 그 이유로는 '나도 위험에 빠질까 봐'란 응답이 47.5%(29명)로 가장 많았다. '가해자로 몰리거나 경찰 조사로 귀찮아질까 봐'라는 응답도 35.7%(25명)였다.

경찰의 기계적인 수사 관행도 '사마리아인의 선행(善行)'을 가로막는 요인으로 꼽힌다. 경찰은 가해자를 막는 과정에서 몸싸움 같은 물리적 충돌이 발생할 경우 도우려고 나선 사람도 쌍방 폭행으로 입건한다. 경찰청은 지난해 피해자 보호 같은 공익 목적으로 가벼운 폭력을 행사한 사람은 입건하지 않도록 수사 지침을 바꿨지만, 실제로는 잘 지켜지지 않고 있다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 "CCTV나 목격자 진술 같은 확실한 증거가 없으면 공익을 위한 정당행위로 인정받기 어렵다"고 말했다. 현택수 한국사회문제연구원장은 "신고인의 신분이 노출돼 보복 범죄를 당하는 일이 발생하는 등 수사 기관의 신뢰가 떨어진 것도 외면 풍조를 키우는 원인"이라고 했다.

<기사 출처 : 조선일보>

<기사 출처 : 조선일보>