문화재재단 판독결과서 첫 확인

4년전 백제 사비성터 발굴 유물

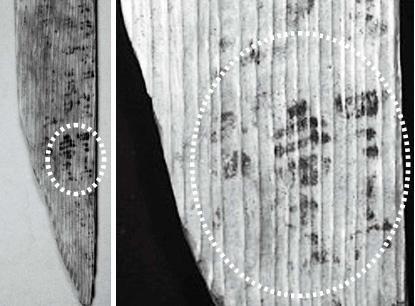

구구단 목간 전면(왼쪽)과 숫자공식이 보이는 중간부분. 四(사)三(삼) 十二(십이:4×3=12)’ ‘四(사) 四(사) 十六(십육:4×4=16)이라고 쓰여있다. 한국문화재재단 제공

구구단 목간 전면(왼쪽)과 숫자공식이 보이는 중간부분. 四(사)三(삼) 十二(십이:4×3=12)’ ‘四(사) 四(사) 十六(십육:4×4=16)이라고 쓰여있다. 한국문화재재단 제공

곱셈 기초공식 ‘구구단’을 써넣은 1500여년 전의 백제 목간(나무쪽 문서)이 발견됐다. 한반도에서 처음 확인된 수학 공식을 써넣은 고대 문서이자 국내 최고의 수학사 관련 유물이다.

한국문화재재단은 16일 열린 한국목간학회 발표회에서 2012년 백제 사비성터인 충남 부여읍 쌍북리 일대의 옛 관청터를 발굴조사할 당시 나온 6~7세기께 목간들의 정밀판독 결과를 공개하고, 이들 가운데 1점에서 구구단 일부를 확인했다고 밝혔다.

재단 쪽 자료를 보면, 구구단 목간은 길이 30.1cm, 너비 5.5cm로 칼 모양이다. 전면에 희미하게 먹글씨로 쓴 수십여개 숫자들이 보인다. 재단과 학회 연구진이 판독한 결과 목간 맨 위와 중간 아래 부분에서 각각 ‘九(구) 六(륙) 五十四(오십사:9×6=54)’ ‘四(사)三(삼) 十二(십이:4×3=12)’ ‘四(사) 四(사) 十六(십육:4×4=16)’ 등의 구구단 공식이 확인된다. 이 목간은 맨위에서 9단 공식이 먼저 시작되고, 아래로 그보다 적은 숫자의 단으로 읽어내려가는 순서여서 오늘날과 정반대 순서로 구구단을 읽었음을 알 수 있다. 정훈진 연구원은 “애초엔 물품 수량 등을 적은 하찰로 봤으나, 정밀판독해보니 상하 네개 숫자를 한 단위로 삼아 구분선을 횡으로 긋고 공식을 되풀이하는 구구단임이 드러났다”고 말했다.

학계는 확인된 구구단 목간이 옛 백제 관청터에서 나온 점으로 미뤄 관리들이 세금용 곡식의 수량을 재는 계산도구로 활용하거나 암기용 교재로 삼았을 것이란 추정을 내놓았다. 여느 목간과 다른 칼 모양이어서 계산 도구로 쓴 뒤 다시 깎아 제의용구로 재활용했을 것이란 분석도 나온다. 김재홍 국민대 교수는 “삼국시대 선조들이 수학을 생활에 어떻게 활용했는지 보여주는 획기적 유물”이라며 “백제인들이 구구단으로 숫자를 셈하면서 건축이나 측량에 활용할 만큼 상당한 수준의 수학 지식을 갖고 있었음을 보여준다”고 평가했다.

중국, 일본에서는 구구단 목간이 종종 출토된다. 중국 실크로드 유적인 신장위구르자치구 니야 유적과 간쑤성 거연 유적간에서 기원전 시기의 구구단 목간이 나왔고, 일본에서도도 7~8세기 옛 도읍 나라 등에서 출토 사례가 보고된 바 있다. 일본에선 이번에 부여에서 나온 구구단 목간과 비슷한 모양새와 내용의 목간이 출토된 바 있어 시기가 앞서는 백제 구구단 목간이 그대로 전래됐을 가능성이 크다.

<기사 출처 : 한겨레>

4년전 백제 사비성터 발굴 유물

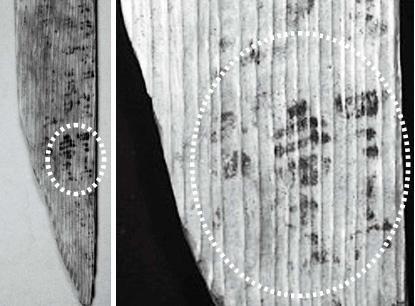

구구단 목간 전면(왼쪽)과 숫자공식이 보이는 중간부분. 四(사)三(삼) 十二(십이:4×3=12)’ ‘四(사) 四(사) 十六(십육:4×4=16)이라고 쓰여있다. 한국문화재재단 제공

구구단 목간 전면(왼쪽)과 숫자공식이 보이는 중간부분. 四(사)三(삼) 十二(십이:4×3=12)’ ‘四(사) 四(사) 十六(십육:4×4=16)이라고 쓰여있다. 한국문화재재단 제공곱셈 기초공식 ‘구구단’을 써넣은 1500여년 전의 백제 목간(나무쪽 문서)이 발견됐다. 한반도에서 처음 확인된 수학 공식을 써넣은 고대 문서이자 국내 최고의 수학사 관련 유물이다.

한국문화재재단은 16일 열린 한국목간학회 발표회에서 2012년 백제 사비성터인 충남 부여읍 쌍북리 일대의 옛 관청터를 발굴조사할 당시 나온 6~7세기께 목간들의 정밀판독 결과를 공개하고, 이들 가운데 1점에서 구구단 일부를 확인했다고 밝혔다.

재단 쪽 자료를 보면, 구구단 목간은 길이 30.1cm, 너비 5.5cm로 칼 모양이다. 전면에 희미하게 먹글씨로 쓴 수십여개 숫자들이 보인다. 재단과 학회 연구진이 판독한 결과 목간 맨 위와 중간 아래 부분에서 각각 ‘九(구) 六(륙) 五十四(오십사:9×6=54)’ ‘四(사)三(삼) 十二(십이:4×3=12)’ ‘四(사) 四(사) 十六(십육:4×4=16)’ 등의 구구단 공식이 확인된다. 이 목간은 맨위에서 9단 공식이 먼저 시작되고, 아래로 그보다 적은 숫자의 단으로 읽어내려가는 순서여서 오늘날과 정반대 순서로 구구단을 읽었음을 알 수 있다. 정훈진 연구원은 “애초엔 물품 수량 등을 적은 하찰로 봤으나, 정밀판독해보니 상하 네개 숫자를 한 단위로 삼아 구분선을 횡으로 긋고 공식을 되풀이하는 구구단임이 드러났다”고 말했다.

학계는 확인된 구구단 목간이 옛 백제 관청터에서 나온 점으로 미뤄 관리들이 세금용 곡식의 수량을 재는 계산도구로 활용하거나 암기용 교재로 삼았을 것이란 추정을 내놓았다. 여느 목간과 다른 칼 모양이어서 계산 도구로 쓴 뒤 다시 깎아 제의용구로 재활용했을 것이란 분석도 나온다. 김재홍 국민대 교수는 “삼국시대 선조들이 수학을 생활에 어떻게 활용했는지 보여주는 획기적 유물”이라며 “백제인들이 구구단으로 숫자를 셈하면서 건축이나 측량에 활용할 만큼 상당한 수준의 수학 지식을 갖고 있었음을 보여준다”고 평가했다.

중국, 일본에서는 구구단 목간이 종종 출토된다. 중국 실크로드 유적인 신장위구르자치구 니야 유적과 간쑤성 거연 유적간에서 기원전 시기의 구구단 목간이 나왔고, 일본에서도도 7~8세기 옛 도읍 나라 등에서 출토 사례가 보고된 바 있다. 일본에선 이번에 부여에서 나온 구구단 목간과 비슷한 모양새와 내용의 목간이 출토된 바 있어 시기가 앞서는 백제 구구단 목간이 그대로 전래됐을 가능성이 크다.

<기사 출처 : 한겨레>