아이폰을 사설 업체에서 수리 받은 후 소프트웨어 업데이트를 하면 ‘벽돌’ 상태가 되는 오류가 발견돼 파문이 일고 있습니다.

영국 일간지 가디언은 사용자가 아이폰 홈 버튼을 사설 수리업체에서 수리했을 경우 소프트웨어 업데이트를 하면 나타나는 ‘오류 53’ 현상을 보도했습니다. 문제는 이 에러를 고치는 방법이 전혀 없다는 것입니다.

가디언에 따르면 이미 수천 명의 사용자가 ‘오류 53’을 겪은 후 애플에 항의를 하고 있는 것으로 나타났습니다. 더구나 애플은 이 오류를 미리 알면서도 사전에 경고하지 않았던 것으로 밝혀져 논란이 커지고 있습니다.

일단 오류 53 현상이 일어나면 휴대폰 사용은 물론, 안에 있는 정보와 사진도 영영 복구하지 못하게 되는 것으로 전해졌습니다.

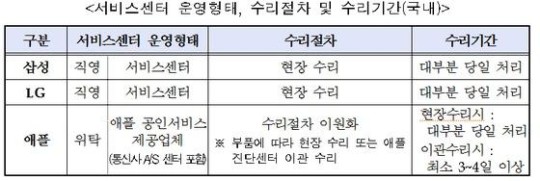

애플 대변인은 “우리는 터치 ID 센서와 지문자료를 고유의 장소에서 보호한다. 애플 스토어나 공식 애플 서비스센터로부터 수리를 받게 되면 이 결합이 적절하게 재승인 되지만, 사설 업체에서는 그렇지 않을 수 있다. 재승인을 적절하게 하지 못했을 경우 아이폰은 불능상태가 된다”고 밝혔습니다.

애플이 아이폰 사설 수리를 권장하지 않는 것은 이미 잘 알려진 사실입니다. 애플은 사설 수리를 맡긴 기기에 대해서는 고장에 대한 리퍼나 환불을 제한하는 정책을 일관적으로 유지하고 있습니다.

하지만 가디언은 자동차 제조업체들이 수리점을 지정할 수 없다는 점을 지적하며 "애플이 자사 스토어에서만 수리를 받게 하는 것은 공정거래법을 위반 소지가 있다"고 주장했습니다.

<기사 출처 : YTN>