집이나 상가 물려받아 임대수입 짭짤한 동료와 소득 격차커 절망감

중산층 소득증가율 뚝…올림픽후 20년간 150%, 금융위기후엔 겨우 6%

◆ 위기의 계층사다리 ① / 계층이동도 수저론 ◆

"4년제 대학을 나와서 대기업에 들어가도 50세 전에 잘리는 직장인이 많은 요즘 세태를 감안하면 노후를 미리미리 준비해야 하지 않겠어요?" 지난 8일 서울 강서구 롯데시네마 2층의 한 사업설명회장. 웬만한 샐러리맨들이 소파에 늘어져 있을 일요일 오후 5시인데도 300여 석 규모 설명회장은 강의를 들으러 온 수백 명의 수강생들로 열기가 후끈했다. 대부분 참가자는 30·40대 직장인들로 보였다. 이들이 모인 곳은 한 외국계 기업의 네트워크 마케팅(넓은 의미의 다단계 판매) 사업설명회장이었다.

숱하게 언론 보도에 나온 대로 '소비자'가 곧 '판매자'가 돼 회원을 끌어들이면 끌어들일수록 돈을 많이 버는 방식이다.

대기업 과장으로 일하고 있다는 하정우 씨(가명·42)는 "주변 금수저 동료들은 상가나 오피스텔을 사서 벌써 임대사업을 하고 있다"며 "차장 승진에서 미끄러진 뒤 '언제까지 회사를 다닐 수 있을까'라는 불안감 탓에 '투잡'이라도 뛰어볼 요량으로 찾아왔다"고 말했다.

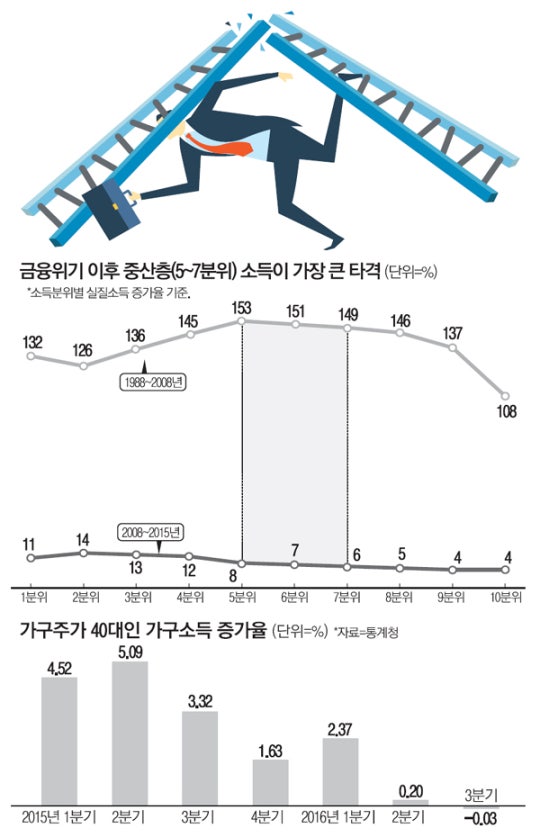

이날 설명회장에 가장 많이 나온 연령층은 40대였다. 40대는 한국 중산층에 진입한 대표 연령대다. 돈도 백도 없는 중산층은 실직, 도산 등으로 한번 넘어지면 다시 일어나지 못하는 경우가 많다. 이러다 보니 '투잡'이라도 뛰어야 한다는 절박감이 최근 극심한 내수 불황 속에 더욱 커지고 있다는 것이다.

실제 최근에는 벼랑에 몰린 중산층이 더 큰 파국을 맞는 사례도 빈번해지고 있다. 서울에서 광고 관련 사업을 하다가 실패한 A씨(60)는 지난달 고향인 밀양 초동면 한 단독주택에서 방화를 일으켜 자신과 노부모님 목숨까지 잃게 만들었다. 경찰은 도산 이후 생활고에 시달리던 A씨가 극단적 선택을 한 것으로 보고 있다.

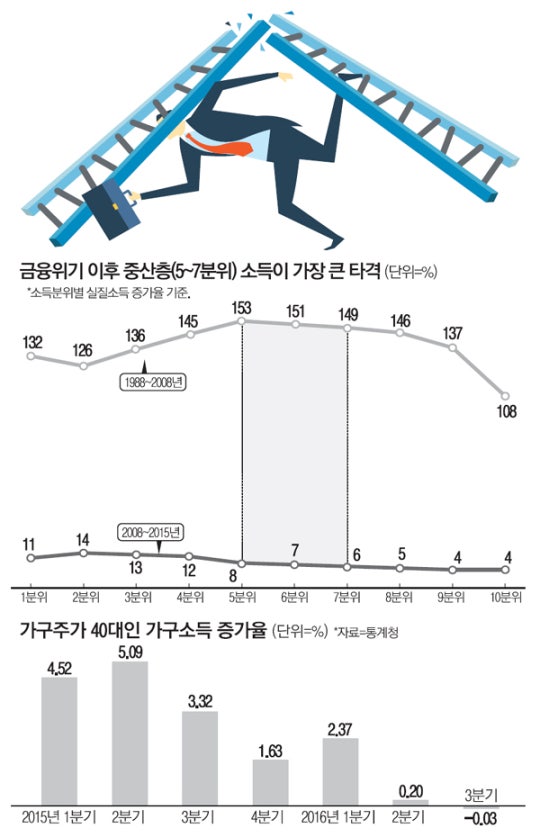

한국 중산층의 몰락은 2008년 글로벌 금융위기 이후 특히 두드러진 것으로 나타났다. 서울대 경제연구소 경제논집 최근호에 게재된 표학길 서울대 명예교수(경제학부)의 논문('소득·소비분배구조 변화의 정책적 함의')에 따르면 우리나라의 실질소득 분포 구조는 2008년 금융위기를 전후로 크게 변화된 것으로 나타났다. 서울올림픽이 열린 1988년부터 20년 동안 중상위권(5~7분위) 소득계층의 실질소득증가율이 149~153%로 전체 10분위 계층 가운데 가장 높았다. 반면 금융위기가 발생한 이후인 2008~2015년에는 같은 중상위권 소득증가율이 6~8%에 그쳐 하위계층(1~4분위) 11~14%보다 훨씬 낮았다. 금융위기 전에는 소득 증대를 통한 계층 신분 상승이 중산층에서 활발하게 나타난 반면 금융위기 이후에는 복지를 위한 증세와 일자리 불안 등으로 중산층 삶이 오히려 더 팍팍해졌다는 뜻으로 풀이된다.

표 교수는 "금융위기 이후 우리나라에서도 소득계층과 소득증가율 사이에 이처럼 중산층의 실질소득증가율이 하위 계층보다 떨어지는 이른바 '코끼리 곡선'이 나타난다"고 말했다. 이는 미국의 블랑코 밀라노비치 뉴욕시티대학원 교수가 2013년 제시한 곡선으로 1988~2008년 20년간 분위별 세계 소득분포와 실질소득증가율 사이에 마치 코끼리 옆 모습 같은 모양의 그래프가 나타난다고 해서 붙여진 이름이다. 밀라노비치 교수가 지구촌의 계층별 소득증가율을 분석한 결과 중국과 같은 지구상의 중간 소득 그룹과 세계 가구소득 최상위 1% 그룹의 소득증가율은 60~80%로 크게 증가한 반면 세계 가구소득 상위 60~80% 분위에 속한 선진국 '중하위 계급'은 소득이 거의 늘지 않았다.

표 교수는 "최근 정부의 내수 진작 정책이 효과를 못 내는 것도 전통적으로 소비를 주도해온 중상위 소득계층의 상대적 박탈감이 크기 때문"이라며 "중상위 계층의 상대적 박탈감이 중산층 주도의 정치·경제적 이반현상으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"고 경고했다.

<기사 출처 : 매일경제>

중산층 소득증가율 뚝…올림픽후 20년간 150%, 금융위기후엔 겨우 6%

◆ 위기의 계층사다리 ① / 계층이동도 수저론 ◆

"4년제 대학을 나와서 대기업에 들어가도 50세 전에 잘리는 직장인이 많은 요즘 세태를 감안하면 노후를 미리미리 준비해야 하지 않겠어요?" 지난 8일 서울 강서구 롯데시네마 2층의 한 사업설명회장. 웬만한 샐러리맨들이 소파에 늘어져 있을 일요일 오후 5시인데도 300여 석 규모 설명회장은 강의를 들으러 온 수백 명의 수강생들로 열기가 후끈했다. 대부분 참가자는 30·40대 직장인들로 보였다. 이들이 모인 곳은 한 외국계 기업의 네트워크 마케팅(넓은 의미의 다단계 판매) 사업설명회장이었다.

숱하게 언론 보도에 나온 대로 '소비자'가 곧 '판매자'가 돼 회원을 끌어들이면 끌어들일수록 돈을 많이 버는 방식이다.

대기업 과장으로 일하고 있다는 하정우 씨(가명·42)는 "주변 금수저 동료들은 상가나 오피스텔을 사서 벌써 임대사업을 하고 있다"며 "차장 승진에서 미끄러진 뒤 '언제까지 회사를 다닐 수 있을까'라는 불안감 탓에 '투잡'이라도 뛰어볼 요량으로 찾아왔다"고 말했다.

이날 설명회장에 가장 많이 나온 연령층은 40대였다. 40대는 한국 중산층에 진입한 대표 연령대다. 돈도 백도 없는 중산층은 실직, 도산 등으로 한번 넘어지면 다시 일어나지 못하는 경우가 많다. 이러다 보니 '투잡'이라도 뛰어야 한다는 절박감이 최근 극심한 내수 불황 속에 더욱 커지고 있다는 것이다.

실제 최근에는 벼랑에 몰린 중산층이 더 큰 파국을 맞는 사례도 빈번해지고 있다. 서울에서 광고 관련 사업을 하다가 실패한 A씨(60)는 지난달 고향인 밀양 초동면 한 단독주택에서 방화를 일으켜 자신과 노부모님 목숨까지 잃게 만들었다. 경찰은 도산 이후 생활고에 시달리던 A씨가 극단적 선택을 한 것으로 보고 있다.

한국 중산층의 몰락은 2008년 글로벌 금융위기 이후 특히 두드러진 것으로 나타났다. 서울대 경제연구소 경제논집 최근호에 게재된 표학길 서울대 명예교수(경제학부)의 논문('소득·소비분배구조 변화의 정책적 함의')에 따르면 우리나라의 실질소득 분포 구조는 2008년 금융위기를 전후로 크게 변화된 것으로 나타났다. 서울올림픽이 열린 1988년부터 20년 동안 중상위권(5~7분위) 소득계층의 실질소득증가율이 149~153%로 전체 10분위 계층 가운데 가장 높았다. 반면 금융위기가 발생한 이후인 2008~2015년에는 같은 중상위권 소득증가율이 6~8%에 그쳐 하위계층(1~4분위) 11~14%보다 훨씬 낮았다. 금융위기 전에는 소득 증대를 통한 계층 신분 상승이 중산층에서 활발하게 나타난 반면 금융위기 이후에는 복지를 위한 증세와 일자리 불안 등으로 중산층 삶이 오히려 더 팍팍해졌다는 뜻으로 풀이된다.

표 교수는 "금융위기 이후 우리나라에서도 소득계층과 소득증가율 사이에 이처럼 중산층의 실질소득증가율이 하위 계층보다 떨어지는 이른바 '코끼리 곡선'이 나타난다"고 말했다. 이는 미국의 블랑코 밀라노비치 뉴욕시티대학원 교수가 2013년 제시한 곡선으로 1988~2008년 20년간 분위별 세계 소득분포와 실질소득증가율 사이에 마치 코끼리 옆 모습 같은 모양의 그래프가 나타난다고 해서 붙여진 이름이다. 밀라노비치 교수가 지구촌의 계층별 소득증가율을 분석한 결과 중국과 같은 지구상의 중간 소득 그룹과 세계 가구소득 최상위 1% 그룹의 소득증가율은 60~80%로 크게 증가한 반면 세계 가구소득 상위 60~80% 분위에 속한 선진국 '중하위 계급'은 소득이 거의 늘지 않았다.

표 교수는 "최근 정부의 내수 진작 정책이 효과를 못 내는 것도 전통적으로 소비를 주도해온 중상위 소득계층의 상대적 박탈감이 크기 때문"이라며 "중상위 계층의 상대적 박탈감이 중산층 주도의 정치·경제적 이반현상으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"고 경고했다.

<기사 출처 : 매일경제>

댓글 없음:

댓글 쓰기