|

▲ “술 문화·상하관계 어려워”

혼자서 밥 먹고 싶은데 불러

‘정’ 문화가 때로는 간섭으로

▲ 어른 앞에서 담배 금지 등

본받아야 할 한국 문화 많아

차별 ‘비판’ 차이 ‘존중’ 노력

인도계 미국인인 라나크 푼갈리아 교수는 성균관대 국제 MBA 과정인SKKGSB에서 금융재무를 가르친다. 한국에 오기 전 미국 금융업계에서 일을 해 장시간 근무에도 제법 익숙하다. 그런 그도 한국의 오랜 근무시간에는 혀를 내두른다. “미국에서도 일 많이 하는 사람들은 정말 많이 하죠. 주 80시간 일하는 사람도 있어요. 그런데 그들은 그만큼 돈을 많이 벌어요.” 그는 “한국은 돈을 많이 버나 적게 버나 무슨 일을 하든 다 똑같이 밤을 새우다시피 일을 하는 것 같다”고 했다.

재한 외국인 160만명 시대다. 어느덧 우리의 일부가 된 그들에게 한국은 삶의 터전이지만 ‘어떤’ 한국 문화는 여전히 낯설기만 하다. 대표적인 게 ‘장시간 노동’이다.

■ ‘일중독 사회’ ‘술 권하는 사회’

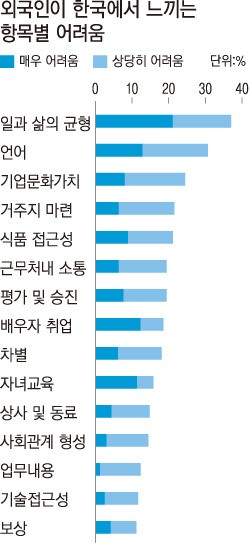

최근 현대경제연구원이 한국에 체류 중인 외국 전문인력 115명을 대상으로 실시한 설문조사에서도 ‘일과 삶의 균형이 어렵다’는 응답이 가장 많았다. 유학생으로 한국에 왔다가 대기업 건설사에 취직한 레바논 출신 이브라힘(27·가명)도 생각이 비슷하다. 그는 “일을 빨리 끝내고 퇴근하는 게 더 효율적인데 한국은 무조건 일을 더 많이 해야 좋다고 생각하는 것 같다”고 말했다.

한국 특유의 직장 술자리 문화도 익숙해지기 어렵다. 일도 많은데 툭하면 회식을 해서 배로 힘이 든다. 이브라힘은 “나도 술을 좋아하지만 주중에는 왜 마시는지 이해를 못하겠다”면서 “술 마신 다음날에도 회사에 나와 10시간 넘도록 일해야 하지 않나”라고 반문했다.

|

■ 청바지 입고 신입생 OT 참석하니

엄격한 상하관계도 외국인들이 낯설어 하는 문화다. 푼갈리아 교수는 27세에 한국에서 대학 교수가 됐다. 청바지에 백팩을 메고 신학기 오리엔테이션에 참가했다. 그가 교수일 거라고는 전혀 생각지 못한 옆자리 한국인 학생과 농담을 주고받으며 한참을 편하게 이야기했다. 이후 자신이 착각했다는 걸 알게 된 학생이 푼갈리아 교수를 찾아 몇 번을 고개 숙여 사과했다. 푼갈리아 교수가 그 학생보다 더 당황했다.

KBS교향악단에서 호른을 담당하는 알렉산더 아키모프(62)는 벨라루스에서 한국으로 넘어온 지 올해로 23년째다. 인터넷으로 연말정산까지 살뜰하게 챙길 정도로 한국 생활에 익숙해졌지만 위아래를 엄격하게 나누는 문화에는 적응하기 쉽지 않다. 그는 “오케스트라 연습시간에는 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 말을 많이 해야 한다. 그래야 모두에게 도움이 된다”면서 “그런데 한국은 그게 잘 안된다. 지휘자가 한마디 하면 모두 ‘네’ 하고 넘어간다”고 했다. 이브라힘은 “신입사원은 좋은 아이디어가 있어도 상사한테 말하기 어려워한다. 반대로 힘든 일이 있어도 속으로만 끙끙 앓는다. 자기가 약해서 힘든 거라고 생각하는 것 같다”면서 “본인과 회사 모두에 도움이 안되는 문화”라고 지적했다.

한국 특유의 ‘정’ 문화가 때로는 간섭으로 느껴지기도 한다. 네팔 출신 우다야 라이(43)는 민주노총 이주노동자 담당으로 일한다. 가끔 혼자 식당에서 밥을 먹는데 그걸 볼 때마다 동료들이 손짓해 부른다. 라이는 “혼자 밥 먹고 있으면 쓸쓸해 보이나 보다. 정작 나는 불편한 게 없는데”라고 했다. 같이 밥 먹자고 부르는 건 관심을 보이는 것이니 그래도 고맙다. 문제는 관심이 선을 넘을 때다. 몇 년 전 할머니가 돌아가셨을 때 라이는 고향 풍습을 따라 며칠 동안 소금과 고기를 먹지 않았다. 공장의 한국인 동료들은 “고기가 얼마나 몸에 좋은데 안 먹느냐”며 핀잔을 줬다.

‘차별’ 문제를 호소하는 외국인도 적지 않다. 특히 라이와 같은 동남아 출신 이주노동자들의 경우 일상적으로 ‘차별’을 경험한다. 라이는 “쇼핑하러 백화점에 가면 불친절하게 대하거나 심한 경우 반말을 하기도 한다”며 “네팔에 있을 때보다 월급은 많이 받지만 차별 때문에 살기가 쉽지 않다”고 말했다.

■ 공존 위해 필요한 건 이해와 조화

아키모프는 한국인 며느리까지 온 가족이 모여 술자리를 가질 때마다 “대한민국을 위하여”라고 건배한다. 로이어 원장은 “오스트리아로 휴가 갔을 때마다 다들 어찌나 느긋한지 답답하다”며 “이제는 한국이 훨씬 편하다”고 말했다.

이들이 적잖은 어려움에도 성공적으로 한국에 정착할 수 있었던 비결로 손꼽는 것은 바로 ‘이해’와 ‘조화’다. 푼갈리아 교수는 “한국 사람들 정말 일 많이 하지만 경제적으로 두 세대에 걸쳐 해야 할 일을 한 세대에서 다하다 보니 어쩔 수 없는 측면도 있을 것”이라고 했다. 아키모프는 “한국에 와서 어른 앞에서 담배 피우면 안된다는 것을 배웠다. 이런 건 좋은 문화라고 생각한다”면서 “본받아야 할 한국 문화가 많다. 때로 안 맞는 것도 최대한 맞출 수 있도록 나부터 노력해야 한다”고 했다.

‘차별’은 비판하되 ‘차이’에 대해서는 어떤 맥락에서 나온 문화인지 먼저 이해하고 존중하려 애쓰는 게 필요하다는 얘기다.

<기사 출처 : 경향신문>

댓글 없음:

댓글 쓰기